いきなりですが、房総の「総」とは「麻」を意味するらしい。知らなかった人もいるのではないでしょうか。

で、勝浦市に鎮座する遠見崎神社、ここで「麻」のお祓い&御祈祷が行われる場面に出合ったことがあります。それは、なんと栃木県で栽培される「麻」でした。わざわざ栃木から勝浦まで運んで、ご祈祷してもらうとは一体どういうことなのでしょうか?この話、実は古い由緒が関わっていました。

房総半島に見られる、麻の名残を周ってみよう!

このヒントになるのは遠見崎神社というのは、今でも忌部氏によって祀られている神社であるという点です。

地名に残る、麻の栽培地(麻綿原高原)

さて、千葉県の房総というのは古くから麻の産地だったそうです。例えば、千葉を走るサイクリストなら登ったことがあるかもしれない「麻綿原高原」。

なんとも奇妙な名前ですが、「麻」と「綿」を栽培していた土地だったのがその由来だとか。他にも「植野」や「総野」なども麻を育てていた土地だったと聞きます。この麻や綿というのは、もちろん衣服にも必要だし、また、神事にも欠かせないものだったそうです。

衣服の静電気についての豆知識

いきなり余談になりますけど、冬にパチパチする静電気って発生するじゃないですか。あれって衣服の素材の組み合わせで発生します。マイナスに荷電しやすい繊維と、プラスに荷電しやすい繊維を重ね着すると発生しやすい。その目安はこちら

静電気の発生傾向

- -(マイナス) アクリル、ポリエステル

- ○(発生しない) 綿、麻、絹

- +(プラス) ウール、ナイロン

つまり、綿と麻、絹というのは、衣服にするのに最高に適した繊維というわけ。昔ながらの知恵って凄いですよね!また昔、OUTWETがカーボン繊維を混ぜたアンダーウェアを出していましたが、カーボン繊維を混ぜるのも静電気の発生を抑制できるとか。重ね着で悩まされているサイクリストなら、そういうウェアを採用するのもいいかも。

桑の木があるところには蚕(絹)の歴史がある

ところで、もう一つの天然繊維である「絹」。これは蚕(カイコ)の糸で作ります。カイコの餌は「桑」。房総には未だに桑の木があちこちに残っていたり、「桑田」という地名があったりします。

今でも、鴨川には養蚕農家が残っているそうです。

日本の神事に欠かせない「麻」と、勝浦市に今なお残る「忌部氏」の話

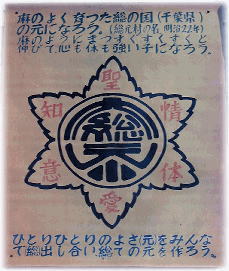

今となっては「大麻といえば薬物」というような忌避感を伴うイメージがあるかもしれませんが、麻の栽培は、縄文時代から続き、戦前までは非常に身近なものだったよう。例えば、大多喜の旧総元小学校の校章は「麻」。

ここから分かることは、少なくとも昭和49年時点で、麻は学校の校章につかわれるくらいに「誇らしいもの」だったわけです(校歌でも麻について歌われます)。

古代から麻の栽培や神事を行っていた忌部氏

この麻の栽培を各地に伝えたのが古代氏族の「忌部氏」といわれています。この忌部氏の住む土地は「かつうら」と名付けられたよう。四国の阿波に勝浦があり、紀伊に勝浦があり、房総に勝浦があるのは、その順序で忌部氏が渡ってきたから(京都の桂も関係があるとか)。※徳島には大麻比古神社がありますね。

そして、この忌部氏が千葉から利根川を北上して栃木などに麻の栽培を伝えたそうです。

今でこそ、ナイロンやポリステルといった繊維がありますが、それが無い時代は、綿や麻、絹(蚕)は大事な繊維産業だったということですね。

その忌部氏族が、今でも管理しているのが冒頭に出てきた勝浦の「遠見崎神社」。そういったご縁で今でも栃木の麻農家さんのご祈祷を行っているということ。なんと勝浦に神話級の古い歴史が残っていました!

そうして祈祷された麻は神社のお札である「神宮大麻」や「しめ縄」などに使われるそうです。

※遠見岬神社の御由緒はこちら、読むだけども面白いです↑

麻が作られなくなったのは戦後から

ところで、学校の校章に麻が使われてたことから分かるように、「麻」が悪いものというイメージになったのは驚くほどの大きな変化。その理由は、GHQによって昭和20年に全面的に禁止されたから。日本文化破壊の一環で「麻」など神事に欠かせないものを破壊したとも言われていますし、日本の強い繊維産業を弱体化するため、リネン産業(帝国製麻)をGHQが解体、石油産業から作られる繊維を普及させた、という見方もありますね。

つまり「大麻は悪」と教育されるのは、戦後のここ数十年に限った話。もし今、あなたに麻に対する忌避感があるとすれば、それはGHQの検閲を受けた戦後の日本教育(やメディアによる世論誘導)があまりにもうまくいっている証拠。私自身、麻になんだかイヤな印象を持っていましたが、歴史を知ると、このイヤな思いは教育で作られた「思い込みによる感情」と認識し、今ではイヤな印象は持っていません。

勝浦には昔ながらの塩を作っている場所がある!

ところで、神事に使う「塩」も伝統の塩田が全廃されたこと(1972年)があります。今でこそ、自然の製造&販売がされていますが、そんなに遠くない過去に行われた「自然塩の製造販売の禁止」はとんでもないことですね。

※そこから再び製造&販売できるように取り組んだ人の本、面白かったです↓

勝浦の鵜原には昔ながらの自然塩を作っている場所があります。

満月のときの海水と、新月のときの海水から作った塩の2種類があって、それぞれ味が違って面白いです。

房総半島の「麻」の名残に触れるライドコース

勝浦から大多喜で、麻に縁が深い遠見岬神社、麻綿原高原、総元、植野を周回するコース。ついでに自然塩を生産している鵜原と、養蚕をしている鴨川の貝渚を通ります。

それぞれ実際の現場を目にできるわけではないので、なんとなく「ふーん、この辺がそうなんだー」くらいの感じと思います。ですので、このあたりを通るときに意識したら少しは楽しめるかも。

こういうコースを走ると、麻が一本くらい自生してないかとき気になりますけど、実際に目撃したことはありません^^; それにしても一大産地だった場所から草一本残らないようにすることが可能だということに、ちょっと驚きでもあります。

なお、現在麻の生産をしている場所は栃木にあります。

この栃木の麻農家さんによる大麻の本

コメント