最近増えてきた一体型ハンドルですが、使ってみてやはりデメリットも感じます。ということで、メリット・デメリットについてまとめてみました。

- 一体型ハンドル&フルケーブル内装ハンドルの問題点、ハンドルへケーブル内装することのデメリット

- ステム一体型ハンドル、ケーブル内装式ハンドルのメリット

- ステム一体型ハンドルのデメリット

- ハンドルへのケーブル内装のデメリット

- 意外に調整しづらかった点、ケーブルの出口の設計をチェック

- 内装ハンドルを機械式で組む場合はケーブルの取り回しに注意!TNI AEROFASTカーボンバーの場合の注意点

- フル内装一体型ハンドルを使いこなすには?デメリットの回避方法

- ワイヤリングのデメリットの少ない一体型ハンドルの例、Bontrager Aeolus RSL Handle

- フル内装でもMOSTのタロンハンドルは素晴らしい!

- 汎用性が高いといわれる Cervelo(サーヴェロ)Caledonia(カレドニア)やSoloist(ソロイスト)のハンドル設計

- コラムスペーサーと汎用ハンドル用のスペーサーの構造について

- まとめ:フル内装一体型ハンドルにはデメリットも大きいので、ポジション出しは要注意!

一体型ハンドル&フルケーブル内装ハンドルの問題点、ハンドルへケーブル内装することのデメリット

ステム一体型ハンドル、ケーブル内装式ハンドルのメリット

ステム一体型ハンドルのメリットとしては、一般的にステムとハンドルを別々に合わせるより軽量になり、重量対剛性比で有利に出来るという点があるでしょう。またその剛性も、フレームと合わせて設計されているでしょうから、メーカーの想定した乗り味を発揮しやすいというのもあると思います。

ケーブル内装ハンドルのメリットとしてはエアロ効果(40km/hで5wくらい?)、それからフロントバッグ・ハンドルバーバッグがつけやすい、という点があります。

ステム一体型ハンドルのデメリット

一方でデメリットも数多く、ステム一体型ハンドルでは、ステム交換が出来ない、ハンドルの角度を調整出来ない(ブラケットの角度は調整できるが、下ハンの好みを調整出来ない)、といったハンドル自体の制約が発生します。

ある程度ポジションが決まっていても、例えば冬にステムを短くして、夏には長くしたい、みたいなのに対応しようとすると、全く簡単ではありません。

ハンドルへのケーブル内装のデメリット

また、これは内装であることのデメリットですが、ケーブル交換が大変、機械式で組む場合はワイヤリングを外装式ほど滑らかに出来ないので、ケーブルの引きが比較的重くなりがち、というものがあります。

自分で組む場合は大問題(外装式のような性能を出せない)なのですが、ショップに整備を依頼している人にとっては、特に問題になる点ではないのかなと思います。(整備費が高くなるかもしれませんが(^^;)

意外に調整しづらかった点、ケーブルの出口の設計をチェック

で、取り付けてみて意外に盲点だったのがブラケット角度の調整がしづらいという点。

例えば、今回取り付けたCHAPTER2のMANAハンドルの例↓

このハンドル、ケーブルの出口からブラケットまでの距離が近く、かつ穴がとても小さい。こういうハンドルでは、ブラケットをバンドから外してからワイヤリングしないと取り付けが難しい。意外なところで作業の手間が増えました。

内装ハンドルを機械式で組む場合はケーブルの取り回しに注意!TNI AEROFASTカーボンバーの場合の注意点

このケーブル出口の問題は他の内装ハンドルでも発生します。例えば TNI AEROFASTカーボンバー の場合、穴の開き方は下のようになっています。

これに伴いメーカーのウェブサイトでは次の注意書きがあります→※メカニカル(機械式)のシフトレバーの際はワイヤーの取り回しの都合で一部取り付け出来ないものがございます※

内装で組みたい場合は、こういう制限が無いか要注意ですね。

フル内装一体型ハンドルを使いこなすには?デメリットの回避方法

これらのデメリットを回避するには、電動変速にするのが良いかと思います。一番良いのは SRAM eTAPかと。だってそもそも配線が不要。しかしeTAPは価格が高くなってしまうので、WheelTopやL-twooの電動変速にも期待したい。

ワイヤリングのデメリットの少ない一体型ハンドルの例、Bontrager Aeolus RSL Handle

ここで、デメリットが少ないと考えられるのが、Bontrager Aeolus RSL ハンドル。

ケーブルはハンドル内部を通さず、下に成形された溝を通すのみ。こういうのでいいんだよ!

ここにカバーがあって、ケーブルがハンドルと一体化するのがナイスアイデアですね。これならケーブルを内装しなくてもエアロ性能は犠牲にならないのではないでしょうか。

というか、そもそも、こういう溝付きのハンドルってフツーにありましたし、やっぱり汎用ステムとエアロハンドルで良いんじゃないかという気もしてきますが・・・(^^;

フル内装でもMOSTのタロンハンドルは素晴らしい!

フル内装でもケーブルガイドがしっかりしていれば良いのですが、恐らくコストや軽量化などとの両立が難しいのだと思います。しかし、ピナレロに採用されるMOSTのハンドルなら完璧です↓

たまにメカニック泣かせな内装ハンドルがありますが、MOSTのタロンはメカニックに優しい構造♪ pic.twitter.com/4zAS5hbaCr

— サイクルショップカンザキ吹田店 (@81496suita) January 28, 2024

ブラケット角の制約も無さそうな構造。こーいうとこ、素晴らしい!

汎用性が高いといわれる Cervelo(サーヴェロ)Caledonia(カレドニア)やSoloist(ソロイスト)のハンドル設計

ところで、Cervelo(サーヴェロ)のCaledonia(カレドニア)はコラム内装ですが、ハンドルへは内装ではなく下に添わせる形状です↓

おっ!と思う構造なのですが、シフトケーブルがステム内を通るのでやっぱりステム交換は容易では無い。しかし、サーベロは汎用ステムが使えるらしいので、それで解決出来そう。Soloist(ソロイスト)では汎用ステムの図が掲載されています。

自分のCHAPTER2(チャプター2) TOAでもこの組み方をしていたのですが、整備性重視ならかなりおススメ出来ます(※しかもTOAはコラムが真円)。当初、MANAハンドルがセット販売だったので、TOAを汎用ハンドルで組んでいる人をあまり見かけませんが、ちゃんと組めます。

一応、なぜこの方式の内装にしたのか?を、設計者のマイクプライド氏に聞いたことがあるのですが、現存する内装のやり方の中で、氏が一番マトモだと思うものを選んだということでした。

確かに汎用性があるので悪くない規格と思います。

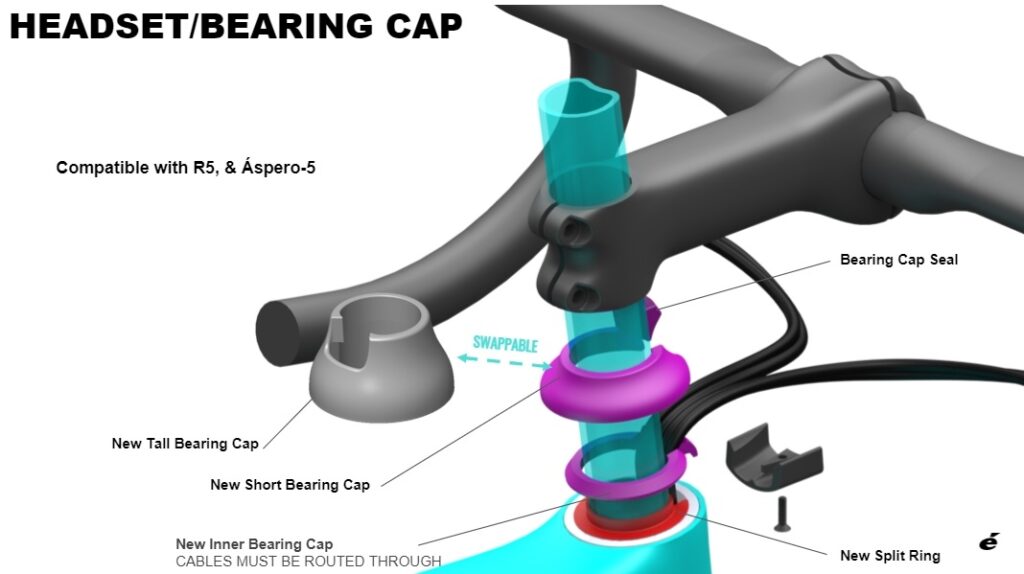

コラムスペーサーと汎用ハンドル用のスペーサーの構造について

専用ハンドルであってもコラムスペーサーの構造次第でハンドルの高さ調整は簡単です。左右分割式のコラムスペーサーであれば、大して難しいわけではありません。

上の画像の一番右は、汎用ハンドルを使った時のアダプター兼スペーサー。細かい点ですが、CHAPTER2の場合、コイツが分割式でないので汎用ハンドルと専用MANAハンドル(仮に内装ではなく、外回しで組んだとしても)の組み換える時に、ケーブルを付けたままこのスペーサーを外せない。だからこれも分割式ならなおベターと思いました。

というわけで試しに無理やりやってみる。これなら理想的な構造と思うんだけど・・・

このように、ケーブルはステム下をはわせる方式&スペーサー分割式×Bontrager Aeolus RSL Handle、あたりが整備性を保ちながら、性能とカッコよさも両立できるいいラインなのではと思います。

まとめ:フル内装一体型ハンドルにはデメリットも大きいので、ポジション出しは要注意!

ということで、内装式専用ハンドルの場合、大きく問題になるのはやはりポジション。ハンドル高は調整出来るものの、どうしても調整出来なかったり、あるいは調整幅が少なくなってしまうポイントがあります。一台目に一体型ハンドルのバイクを買う人は少ないと思いますが、もし購入を検討する場合、ポジションが定まってからの方が良いでしょう。また自分で作業する場合、整備性も難ありです。

メーカー側としては、一体型ハンドルを採用することでユーザーに受けるカッコいいビジュアルと、エアロ効果のPR&性能UP、それからハンドル分の売上UPが見込めるので販売促進として採用したくなる理由が多くあるのだと思います。

しかしながら、今回使ってみた1ユーザの意見としては、もし専用の内装ハンドルしか選択肢のないバイクが発売されたら、そのバイクは選びたくない。整備性は難アリだし、万が一、専用ハンドルが折れてしまったら??とか考えてしまう。ここで専用品しか使えない場合、生産中止ならもうバイクに乗れないし、欠品なら納品まで待たされてしまいます。(ディレーラーハンガーもそうですけど、予備を持つにはカーボンハンドルは高価すぎる)

また、一体型のカーボンハンドルはバイク全体が高価になってしまうし、全ての人に適した選択肢とは言えない。ということで、専用ハンドルがあっても、汎用ハンドルも使えるモデルの方がベター。

自分としては、性能と整備性の兼ね合いで、ボントレガーのような溝付きの汎用エアロハンドルが増えてくれたらいいんじゃないかな?と思います。

他にもワンバイエスのジェイカーボン ネクスト VDSやグランモンローSLはケーブル用の溝がありますね。※ちゃんとしたエアロじゃないけど

ZIPPのSL70ERGOも溝アリ。

ま、どうしても内装がイヤなら内装ハンドルでも外回しで組めばいいんですけどね・・・(^^;

一体型ハンドル用の安価なサイコンマウントはこちら

コメント